DIE DEUTSCHE INSCHRIFT

Im Laufe des 19. Jahrhunderts setzen sich nach und nach auch deutschsprachige Inschriften durch.

POSITION

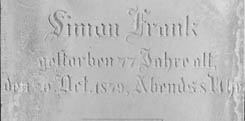

Zunächst erschienen die deutschen Inschriften meist auf den Rückseiten der Grabsteine und gaben nur den (bürgerlichen) Namen und das Sterbedatum an - entsprechend der wichtigsten Elemente der hebräischen Grabinschrift.

Nach und nach wurden die deutschen Inschriften dann länger und wanderten auf die Vorderseiten unter die hebräischen Inschriften, dann darüber und schließlich verdrängten sie oft die hebräischen Inschriften vollständig.

Manchmal wurden die deutschen Inschriften noch gerahmt von den hebräischen, wie üblich abgekürzten Einleitungs- und Schlussformeln.

Fragestellungen:

Wie haben sich die Inschriften eines Friedhofs im Laufe der Zeit verändert?

Wie ist das Verhältnis von hebräischen und deutschen Inschriften auf dem Friedhof, den ihr euch angesehen habt?

Aus welchem Jahr stammen die ersten deutschen Inschriften? Und von wann stammt der erste rein deutsch beschriftete Grabstein?

Ändert sich das Verhältnis der Sprachen nach 1933, mit Beginn der Unterdrückung und Verfolgung der Juden während der NS-Zeit?

Die ersten deutschen Inschriften sind aus der Großstadt Berlin belegt: Dort erscheinen um das Jahr 1800 die ersten deutschen

Inschriften - zunächst noch in hebräischen Buchstaben.

Der jüdische Friedhof in der Großen Hamburger Straße wurde im Jahr 1943 von der Gestapo zerstört.

Nur wenige Grabsteine haben sich erhalten, sie stehen heute auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee.

Doch die Inschriften von insgesamt fast 2800 Grabsteinen sind überliefert, denn sie wurden in den 1860er

Jahren von dem Berliner Gelehrten Elieser Leiser Landshuth (1817-1887) abgeschrieben.

Literaturangabe: Nathanja Hüttenmeister, Christiane E. Müller: Umstrittene Räume: Jüdische Friedhöfe in Berlin,

Große Hamburger Straße und Schönhauser Allee (minima judaica 5), Berlin 2005

Hier ruht

die irdische Hülle

der Frau

Jette Oppenheim geboren Itzig

Geboren 14. Sivan 527,

Gestorben 6. Adar 602,

der Erde wiedergegeben 10. Adar 602

Der unvergesslichen Mutter unendliche Liebe

Lebt reich an Segen fort in den Herzen

Der Kinder, die trauernd ihr weihten

Diesen anspruchlosen Stein

´

Hier ruht

Isabella Korniker,

verschieden 25. Tischri 587 [hebr.]

Sie war so klug, so mild,

in ihr blieb uns zurück

des Vaters Ebenbild,

der Mutter holde Blick.

Zu früh hat sie geeilt

aus unsrer Mitte fort,

doch seel'ges Leben theilt

sie mit den Eltern dort.

Sanft ruhe ihre Asche

Hier ruhen die Gebeine

Des königlichen preussischen Agenten

A. Bramson.

Er wandelte fest und treu

auf redlichem Wege,

in allen ernsten Verhältnissen

seines Lebens,

und vollendete seine irdische Laufbahn

im 86. Lebensjahr, 16. Marcheschvan 587

Hier ruhen

die irdischen Überreste

der Frau Johanna Bermann.

Neunundzwanzig Jahr alt vertauschte sie

am 17. Dezember 1826, 17. Kislev 587,

das Irdische mit dem Himmlischen,

um den zu schauen,

auf den sie im Leben vertraute.

Innig geliebt als Gattin, als Mutter,

als Tochter und Schwester,

hochgeachtet als Frau,

schreckte sie nimmer der Tod.

Hier ruhen

die irdischen Reste

einer edlen Frau,

Gitel, Witwe des würdigen Jakob Abraham Friedländer.

Am Ende ihres 70ten Lebensjahr

Verstorben 21. Ijar 587.

Ihr Schwiegersohn und einziges Enkel

Beweinen die zärtlichste Fürsorgerin.

Ihre Verwandte und Freunde

Segnen mit Wehmuth ihr Andenken.

Sanft ruhe ihre Asche

Hier ruht

Marko Goldschmidt,

der einzigste Trost

seines schwer geprüften Vaters.

In der Blühte seiner Jahre

folgte er seiner früh verblichenen Mutter

in das bessere Leben.

Geboren Tag 6, 24. Schwat 5576,

gestorben Vorabend des Wochenfestes 5587.

Sanft ruhe seine Asche

Mirjam Herz Leffmann,

würdige Ehegenossin

des edlen Elias Daniel Itzig,

fand Ruhe, Frieden, Glück im Grabe

Potsdam, 28. Marcheschvan 5588,

geboren zu Berlin 29. Elul 5519

und allda begraben 2. Kislev 5588.

Dankbare Kinder und Nachkommen

Setzten diesen Denkstein

Der verehrten Mutter

Schau Dir das hebräische Alphabet an. Kannst Du diese Inschriften lesen? Verfasse selber einen deutschen Text in hebräischen Buchstaben.

AUFBAU

Wie die hebräischen Inschriften, so setzen sich auch die deutschen Inschriften aus bestimmten, immer wiederkehrenden Elementen zusammen: dem Namen und den Daten, gerahmt von einer Einleitungsformel und einem Schlusssegen. Diese Elemente können durch weitere Formeln und Angaben ergänzt werden.

NAMEN

In den deutschen Inschriften werden in der Regel die bürgerlichen Namen angegeben, mit den Familiennamen, die mit den Gesetzen zur Annahme fester Familiennamen zu Beginn des 19. Jahrhunderts als erbliche Familiennamen angenommen bzw. festgelegt wurden.

Bei Männern kann ein zweiter Vorname den Vatersnamen angeben.

Beispiel: "Isak Aaron Gunz" war vermutlich der Sohn eines Mannes namens Aaron.

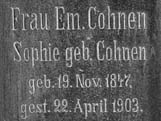

Bei verheirateten Frauen kann die Angabe des Namens auf verschiedene Weise erfolgen. Dies soll hier anhand eines erfundenen Beispiels demonstriert werden:

Eine Frau namens Hendel, bürgerlich Henriette, die vor 1800 (d.h. vor Annahme fester Familiennamen) geboren wurde, Tochter von Isack Halevi, der sich den bürgerlichen Familiennamen Löwenthal zulegte. Sie war verheiratet mit Michael Blumenthal.

Ihr Name könnte in einer deutschen Grabinschrift folgendermaßen angegeben sein:

Henriette Blumenthal geb. Löwenthal

Henriette Blumenthal geb. Isack

Henriette Blumenthal geb. Levi

Hendel Blumenthal geb. Löwenthal

Hendel Blumenthal geb. Isack

Hendel Blumenthal geb. Levi

Frau Michael Blumenthal

Frau Michael Blumenthal geb. Henriette Isack

Frau Michael Blumenthal geb. Hendel Isack

Frau Michael Blumenthal geb. Henriette Löwenthal

Frau Michael Blumenthal geb. Hendel Löwenthal

Frau Michael Blumenthal geb. Henriette Levi

Frau Michael Blumenthal geb. Hendel Levi

Frau Michael Blumenthal geb. Löwenthal

Frau Michael Blumenthal geb. Isack

Frau Michael Blumenthal geb. Levi

Henriette Isack, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

Henriette Blumenthal, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

Henriette Levi, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

Hendel Blumenthal, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

Hendel Isack, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

Hendel Levi, Ehefrau/Witwe des Michael Blumenthal

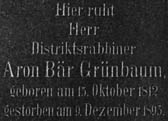

Die Angabe der Namen kann ergänzt bzw. erweitert werden durch einen Titel bzw. die Angabe des Personenstandes, wie "Herr", "Frau", "Fräulein", "Witwe" etc.

Abbildungen für die Angabe des Datums nach jüdischem und bürgerlichem Kalender:

EINLEITUNGSFORMELN UND SCHLUSSSEGEN

Wie die hebräischen, so waren auch die deutschen Inschriften oft gerahmt von Einleitungsformeln und Schlusssegen.

Diese unterschieden sich meist nicht von Formeln, die auch von nichtjüdischen Friedhöfen bekannt sind.

Die häufigsten Einleitungsformeln waren

Hier ruh(e)t

Hier ruht in Gott

Ruhestätte von …

Die häufigsten Schlusssegen waren:

Er/sie ruhe in Frieden

Seine/ihre Seele ruhe in Frieden

Ruhe sanft

Sanft ruhe seine/ihre Asche

Friede seiner/ihrer Asche

Diese letzten beiden Segenswünsche gehen zurück auf das Bibelzitat Genesis 3,19: Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren, das auch von christlichen Beerdigungen bekannt ist.

WEITERES

Diese Grundelemente einer deutschen Inschrift konnten beliebig erweitert werden.

In der Phase des Übergangs von hebräischen zu deutschen Inschriften gab es eine kurze, aber spannende Zeit,

in der man versuchte, die Inhalte der hebräischen Inschriften auch in den deutschen Inschriften wiederzugeben.

So entstanden eigenständige deutsche Inschriften, die eng an die hebräischen Vorlagen angelehnt waren.

Manchmal findet man auch hebräische und deutsche Inschriften, die parallel verfasst wurden.

Hier ist begraben

ein Mann, der in der Jugend das Joch getragen,

doch später jubelnd seine Garben einbrachte,

es ist der teure geehrte Herr Schimon,

Sohn des Herrn Jehuda Friedberger,

und er starb in gutem Greisenalter im Alter von 75 Jahren

am Tag 4, 11. Tammus des Jahres 642 der kleinen Zählung.

Sei seine Seele eingebunden in das Bündel des Lebens.

Die Krone der Alten sind Kindeskinder

und die Zierde der Kinder sind ihre Väter

Deutsche Inschrift:

Gewidmet unserem geliebten Vater 1904.

Hier ruht

Ein Mann

der in der Jugend das Joch getragen.

Doch später jubelnd seine Garben einbrachte.

Simon Sohn d. Leopold Friedberger

Er starb im glücklichen Greisenalter

75 Jahre alt

Mittwoch d. 11. Thammus 5642.

Seine Seele weile im Lande des ewigen Lebens

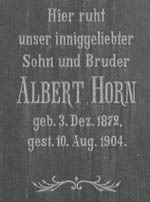

Vielerorts wurde es üblich, kurze deutsche Inschriften durch persönliche Wendungen der Hinterbliebenen

zu ergänzen, wie sie auch auf nichtjüdischen Friedhöfen verbreitet waren und sind.

Beispiele:

Hier ruht mein innigstgeliebter Gatte, unser treusorgender Vater und Großvater…

Hier ruht die treue Gattin, unsere gute unvergessliche Mutter …

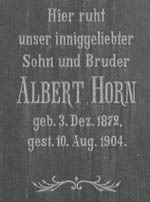

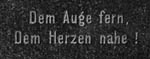

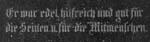

Jüdischer Friedhof Mönchengladbach-Odenkirchen, Grabstein des Albert Horn, gest. 1904

Jüdischer Friedhof Mönchengladbach-Odenkirchen, Grabstein des Albert Horn, gest. 1904

Bei Funktionsträgern der jüdischen Gemeinde, Rabbinern, Vorstehern, Vorbetern und Lehrern, konnte ihr Amt

auch in der deutschen Inschrift hervorgehoben werden.

Deutsche Inschrift auf der Rückseite des Grabmals von David Zwi Hofheimer:

Denkmal

für D. N. Hofheimer gewesener Hoffactor

bei Sr. K. Hoheit dem verewigten Herzog

Heinrich von Würtemberg.

Er starb in einem Alter von 56 Jahren

den 21. Februar 1832

Ruhe seiner Asche.

Friede seiner Seele!

Häufiger wird in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts aber die Nennung des bürgerlichen Berufes, insbesondere wenn der Verstorbene einen jener Berufe aus Justiz, Medizin und Politik inne gehabt hatte, die den Juden noch Anfang des 19. Jahrhunderts verwehrt gewesen waren.

Später traten neben oder anstelle einer hebräischen Inschrift auf Deutsch wiedergegebene Bibelzitate.

Beispiel Bibelzitat in deutscher Inschrift:

Häufig wählte man dabei Zitate, die nicht unbedingt zu den Zitaten zählten, die in den hebräischen Grabinschriften beliebt und verbreitet gewesen waren.

Beispiel Bibelzitat in deutscher Inschrift:

Oft werden nun auch Zitatstellen angegeben - konnte man doch in der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert nicht mehr voraussetzen, dass ein Bibelzitat sofort von jedem als solches erkannt und verstanden werden würde. Und manchmal wird sogar nur noch die Zitatstelle angegeben.

Beispiele für die Angabe nur einer Zitatstelle:

Jüdischer Friedhof Arolsen, Rückseite des Grabsteins des Kindes Adolph Alsberg, gest. 1864

Jüdischer Friedhof Arolsen, Rückseite des Grabsteins des Kindes Adolph Alsberg, gest. 1864

Das angegebene Zitat lautet nach der Übersetzung von Leopold Zunz: "Und er sprach: Während das Kind lebte, hab ich gefastet

und geweint; denn ich sprach: Wer weiß, tut mir der Ewige Gnade, daß das Kind lebe. Nun aber ist es tot, wozu soll ich fasten?

Kann ich es wieder zurückbringen? Ich gehe zu ihm, es aber wird nicht zurückkehren zu mir".

Jüdischer Friedhof Arolsen, Rückseite des Grabsteins von Emanuel Mendel, gest. 1869

Jüdischer Friedhof Arolsen, Rückseite des Grabsteins von Emanuel Mendel, gest. 1869

Das angegebene Zitat Psalm 90,10 lautet nach der Übersetzung von Leopold Zunz: "Unsere Lebensjahre das sind siebzig Jahre, und wenn es hoch geht achtzig Jahre, und darin drängt sich Elend und Unheil, denn schnell enteilt es und wir müssen davon."

Anstelle oder neben solche Bibelzitate traten gern auch (nichtjüdische) Sinnsprüche, wie sie auch auf nichtjüdischen Friedhöfen verbreitet waren (und bis heute sind).

Manchmal findet man auch kürzere und längere gereimte Gedichte, die die Tugenden und Vorzüge eines oder einer

Verstorbenen hervorheben, sein bzw. ihr Wirken in Familie und Gesellschaft thematisieren und die Werte und Ideale ihrer Zeit spiegeln.

Uns Schwestern hast auf Erden du gepfleget,

So manche gute Lehre gelegt in unsre Brust

Die Elternlosen geleitet u. geheget

Mit Muttertreu u. unverdrossener Lust!

Mit gleicher Liebe wird darum Empfangen

Der Vater droben dich vor seinem Thron.

Wer seinem Wort hier eifrig nach Gegangen

Empfängt dort des Wohlthuns wahren Lohn!

Der frommen Rachel gleich bist du von uns geschieden

Ein tiefer Schmerz in unsrer Brust entbrannt

Ein Segen bleibt dein Nam' hienieden,

Als Biederweib bleibst du bekannt.

Babette Hamburger wird mit der biblischen Erzmutter Rachel verglichen, die bei der Geburt ihres Sohnes Binjamin starb: Auch Babette Hamburger starb bei der Geburt eines Kindes.

Hier liegt in Ruh' begraben,

Ein Mann gar schlicht u. recht;

Beglükt mit edlen Gaben,

Im Glauben fromm u. ächt.

That Gutes viel den Armen

Daheim u. auf dem Weg;

Sein Herz stets voll Erbarmen,

War nie im Wohlthun träg.

Half Manchen aus mit Gelde,

Lud Wanderer gern zu Gast;

Unter seines Daches Zelte,

Fand der Oreoh Ruh u. Rast.

That fürsprach gern, galt's Gutes,

Er eilt von Mann zu Mann

Und sammelt guten Muthes,

Sein Wort wog hart wie Bann.

Der Thora galt sein Leben,

Sie war ihm höchstes Ziel

Im ewigen Heil sein Streben

In Ehren sein [Profil?]

Die deutsche Inschrift auf der Rückseite des Grabsteins, die leider nicht ganz vollständig erhalten ist, betont vor allem die Tugenden, durch die sich ein Jude in seiner Gemeinschaft besonders auszeichnete: David Levinger war fromm und beflissen, die Gebote der Tora einzuhalten, er war mildtätig den Armen und Bedürftigen gegenüber, gastfreundlich ("Oreoh" bedeutet "Gast" auf Hebräisch) und bereit, sich für seine Glaubensbrüder einzusetzen. Und sein Wort hatte großes Gewicht in der Gemeinde, es "wog hart wie Bann". Der Bann, das heißt der Ausstoß aus der Gemeinschaft, war die härteste Strafe, die die jüdische Gemeinde einem Mitglied auferlegen konnte.

Der Mensch zur Mühsal wird geboren,

Schweiß und Arbeit ist sein Loos;

Nimmer ging ein Tag auch dem verloren,

Der schlummert hier im Erdenschoos.

Von Jugend auf den Seinen treu ergeben,

Gönnt er sich Ruhe nicht noch Rast;

Weib u. Kindern widmet er sein Streben

Ihret wegen trug er gerne herbe Last.

Drum fand Liebe er im Familienkreise,

Denn fromm u. redlich war sein Herz;

Sein Glaub' gereicht ihm dort zum Preise,

Der hier schon überwand den Leidens Schmerz.

Die erste Zeile des Gedichts wiederholt das Zitat nach Ijob 5,7, dass über der deutschen Inschrift auf Hebräisch wiedergegeben ist. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel aus Laupheim, bei dem neben der Tugenden des Verstorbenen sein Wirken nach außen, in der Gemeinde, im Mittelpunkt stand, wird hier in erster Linie das Wirken nach innen, innerhalb der Familie hervorgehoben.

Ein edles Weib fürwahr

Hat Ruhe hier gefunden;

Fromm und bieder sie war,

Den Ihren treu verbunden.

Viel liebes ward beschieden ihr,

Auch Leid hat sie getragen;

Der Himmel lohnet nach Gebühr,

Das sänftigt unser Klagen.

Adolf ist's, aus weiter fern,

Setzt neu der Mutter er den Stein.

Die Liebe ist des Lebens Kern,

Kindeslieb stirbt im Tod nicht, nein!

Ein edles Weib fürwahr ist hier begraben,

Frommen Herzens, bieder u. getreu;

Geschmükt mit Geistes u. Gemüthes Gaben,

Stand hold geschäftig sie dem Gatten bei.

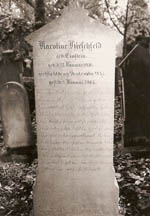

Der Tochter Weihe sollt sie nicht erleben,

Dem Vater folgte bald ins Grab sie nach;

Ihr Tod, welch erschütternd Beben,

Der Ihrige Herz fast in Wemuth brach.

Teuer ist dein Bild, dem Herzen dein Wirk.,

Auch in diesem Denkmal wird es stets erneut;

Deine Saat, das gibt uns zum Trostesbürgen,

Ward dir zur Ende Seligkeit.

Karoline Hirschfeld starb kurz vor der "Weihe", der Bat Mitzwa, ihrer Tochter Emilia, dem Tag, an dem das Erreichen der Religionsmündigkeit, bei Jungen mit 13 und bei Mädchen mit 12 Jahren, gefeiert wird.

Ein Mann, gar bieder fromm und treu,

Hat Ruhe hier gefunden;

Im Glauben fest und ohne Scheu

ward redlich er befunden.

Der Gattin hold, den Kindern mild,

War friedvoll stets sein Sinnen,

Drum ehren sie sein edles Bild

Auch da er schied von hinnen!

Menschenlieb galt ihm Pflicht,

Sie war ihm Herzenssache;

Vom Kranken, ja da wich er nicht,

Bei Toten hielt lieb'voll er gar Wache.

Gelitten wohl in jedem Kreis,

Den meisten gut befreundet,

Vom Kinde bis zum hohen Greis,

Von keinem angefeindet.

Dir war verliehen großes Gut,

Ein Zweig aus des Glaubens Baume;

Frohsinn u. heiterer Lebensmuth

Wahrlich in des Herzens Raume.

Drum ruhe sanft, frei vom Leid,

Entrückt den irdischen Schlägen;

Dir bietet der Himmel Seelenfreud,

Dein Name bleibt stehts im Segen.

Ein Biedermann hat Ruhe hier gefunden

Als Sohn und Bruder früh und spät bewährt.

Mit seiner Gattin durch zartes Band verbunden,

Geliebt von Kindern, von Freunden stets geehrt.

Berufsgetreu und thätig in Vereinen,

Ach dass sein Stimm im Chor so bald verhallt.

Zu früh verließ er ach die Seinen,

In bester Manneskraft nahm Abschied gar so bald.

Dein wird in Liebe man gedenken.

Des Wohltuns Segen wirkt hier und dort.

Den Leib nur konnten in die Erd sie senken,

Deine Seele weilet sicher in des Himmels Hort.

Fromm u. bieder war dein Leben

O, daß es so kurz nur war

Treu u. edel war dein Streben

Hold dem Gatten u. der Kinder Schaar

Schwer viel uns dein frühes Scheiden

Doch lieb bleibt uns dein Bild

Du fändest wirkend viele Freuden

Nun bist geborgen unter Gottes Schild

Manche Träne wird dein Grab hier netzen

Botst den Armen gerne Lab u. Hand

Auch im Tode werden sie dich schätzen

Wer dein mildes Herz gekannt.

Fromm u. redlich war ihr Leben,

In der Gemeinde gar recht bekannt;

Den Ihren, auch Fremden galt ihr Streben,

Den Kranken reichte hilfreich sie die Hand,

So zeugt für sie gar manche That,

Der Himmel lohnt ihr die Erden Saat.

Mild und freundlich durchs irdische Leben

Arbeitsam und dem Gatten ergeben,

Ruhig, stille in Gott unter Leiden

Innig Schwester dem brüderlich Blute

Eiltest himmelwärts, Marie, du Gute.

Lohne Gott dich mit himmlischen Freuden.

Hier hat die in den hebräischen Inschriften beliebte Stilform des

Akrostichons seinen Weg auch in eine deutsche Inschrift gefunden.

Vom fernen Rhein zum Donaustrand

Bist zur Mutter du geeilet;

Knüpftest fest das Glaubensband

Dein Herz war jetzt geheilet.

Du lebtest hier nur kurze Weil,

Erwarbst ein Heim zum Wohnen;

Es gereichte dir zum Seelenheil,

Der Herr woll dir's dort Lohnen.

Fragestellung:

Eulogien, auch solche deutschen Gedichte, heben die Vorzüge und Tugenden des jeweiligen Verstorbenen hervor.

In erste Linie aber geben sie uns Auskunft über die Werte und Ideale einer bestimmten Zeit und Gesellschaft.

Welches Bild zeichnen diese Gedichte? Welche Aussagen lassen sich machen über das Idealbild eines Mannes bzw. einer Frau in jener Zeit? Und wie unterscheiden sich die einem Mann zugeschriebenen Werte von denen, für die eine Frau gelobt wird? Was sagt dies über das damalige Frauenbild aus?

![]()

![]() 30. September 1903

30. September 1903![]() 30. September 5664

30. September 5664![]() 9. Tischri 1903

9. Tischri 1903![]() 9. Tischri 5664

9. Tischri 5664

![]() Breslau, Coselfriedhof, Grabsteine des Kinderarztes Dr. Franz Steinitz, gest. 1931, und des Rechtsanwalts Paul Loewissohn, gest. 1933

Breslau, Coselfriedhof, Grabsteine des Kinderarztes Dr. Franz Steinitz, gest. 1931, und des Rechtsanwalts Paul Loewissohn, gest. 1933

![]()

![]() Jüdischer Friedhof Grevenbroich, Grabstein des Geheimen Justizrates Dr. Otto Fleck, gest. 1924

Jüdischer Friedhof Grevenbroich, Grabstein des Geheimen Justizrates Dr. Otto Fleck, gest. 1924

![]()

![]()

![]()

![]() Jüdischer Friedhof Ansbach, Grabstein des Gemeindevorstehers Mayer Weil, gest. 1897

Jüdischer Friedhof Ansbach, Grabstein des Gemeindevorstehers Mayer Weil, gest. 1897

![]()

![]() Jüdischer Friedhof Ansbach, Grabstein von Lazarus Lehmann, gest. 1900

Jüdischer Friedhof Ansbach, Grabstein von Lazarus Lehmann, gest. 1900

PDF ausdrucken

PDF ausdrucken Seite empfehlen

Seite empfehlen